人間を算術すると、食料調達、日用品、住居の利用以上の生産性を上げられない側は辛い生活が待っていることが容易に分かります。

ですが、国際人権宣言では国連に背かない範囲で最低限の権利を保障するように歌われています。

冷戦も終わり、今はとても平和な時代です。

国際貿易体制のおかげて、日本は1億人超の人口を養っていますし、発展途上国の生活水準は徐々に向上しています。

それでも、世界の人口の半分は貧困層だと言われています。

日本では貧困、貧困と言っても、衣食住が手に届く範囲であふれています。

これは非常に恵まれたことでしょう。

産業革命後の世界は科学の力で、本当の意味で豊かさが、全ての人間に分け与えられたのだと思います。

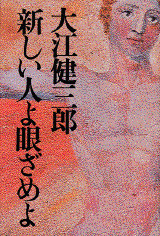

ところで、大江健三郎の『新しい人よ目覚めよ』を読んだことがあるでしょうか?

作者の障害のある息子をテーマに取りながら、憲法の権利を書いたパンフレットを持ち出せばその権利で最後の生存権が保障されるはずだ、というお話が非常に格調高く叫ばれています。

その比喩は、虐げられた障碍者について描いてあるようであり、あるいは、もっと深い意味があるのかもしれません。

その障害のある息子に隠されたテーマとして、障碍者の暴力性と戦後社会の日本が抱えざるを得なかった国際社会の厳しい目が表現されていたのかもしれません。

この大江健三郎の作品では、最後に障碍者の息子が人生の意味を理解して、その息子の本名を作者の影が呼ぶという美しい場面で閉じられています。

これはあるいは戦後日本と国際社会の和解を大江健三郎のような知識人が感じたということなのかもしれません。

ところで、私、衣食住があってもよい仕事と彼女は持っていません…(涙)。

平和な社会の人権というのも、まあ、難しいものですね。